La puissance de l’art dans la résistance : quand la créativité rencontre l’activisme

Notre marche vers le Parlement ce jour-là était épique, débutant à la place devant la Tate Britain pour former une procession le long de la Tamise. Des branches fraîchement coupées dans une forêt gérée étaient brandies pendant la protestation, nous donnant l’air de figurants de Macbeth convergents vers Dunsinane. Alors qu’une ligne de figures vêtues de rouge passait devant nous, nous nous arrêtions, observant leur chorégraphie lente et silencieuse. Des bombes fumigènes explosèrent devant le Département des Transports. Je levai les yeux vers les nuages violets et roses qui gonflaient dans le ciel au-dessus de nous.

Une rage palpitait dans mon cœur, mêlée d’exaltation. La partition émotionnelle de la protestation, et par-dessus tout, douce comme une alouette—la joie. Personne ne vous dit avant que vous descendiez dans la rue pour la première fois combien la joie est présente dans une manifestation. Mais vous la ressentez dès que vous vous glissez dans la foule et brandissez la pancarte que vous avez fabriquée à partir d’un vieux morceau de carton de céréales au-dessus de votre tête. L’artiste et activiste Fehinti Balogun a un jour comparé une manifestation à un concert de votre groupe préféré. Debout côte à côte avec ceux qui partagent votre passion, élevant votre voix pour rejoindre le chant que tout le monde chante. Je me demande aussi si—comme la foule dans une salle de spectacle—nos battements de cœur ont commencé à se synchroniser. Comme si nous n’étions plus un groupe d’individus mais un seul et vaste corps.

Les mouvements sociaux les plus réussis ont toujours eu une compréhension aiguë que la protestation est, finalement, une forme d’expression créative.

Lorsque l’on pense à l’art, on n’imagine pas forcément une scène comme celle-ci. On pense peut-être plutôt aux murs blancs impeccables d’une galerie. Dans une bibliothèque, un panneau « silence s’il vous plaît » accroché à la porte. Le rideau de velours rouge dans un théâtre marquant le bord du drame. On pense à l’art qui est—et il l’est si souvent—isolé du quotidien, gardé derrière une vitre dans des salles à la fois étonnantes et redoutables dans leur grandeur. Devenir artiste semble souvent, semble-t-il, rejoindre une sphère raréfiée, détachée du terrain où se déroulent les batailles politiques du jour, et bien que tant d’artistes aient exprimé leur désir de provoquer un changement, le mystère de la façon dont l’art nous touche pourrait exaspérer ceux poussés à l’action directe, sentant l’histoire leur glisser entre les doigts alors que les artistes discutent tranquillement avec des coupes de champagne lors des soirées presse et des vernissages privés.

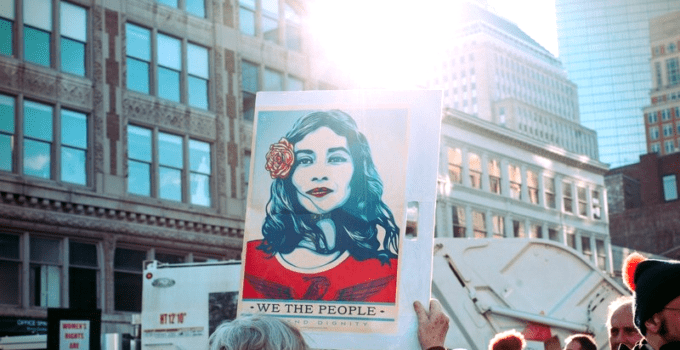

Mais il existe une frange où l’art et l’activisme se rencontrent, partageant l’espoir qu’articuler les circonstances humaines est un moyen de les améliorer. L’art, dans son sens le plus vrai, n’est pas quelque chose de soigneusement circonscrit, coupé du tumulte de la politique, mais intimement tissé dans les façons dont nous négocions la société dans laquelle nous voulons vivre. Tout au long de l’histoire, les artistes-activistes ont glissé entre les deux sphères, comme si l’art et l’activisme étaient sur le même continuum—leur art n’étant pas distinct de leur action directe mais lui étant intégré. Dans les exemples les plus directs, les artistes deviennent des activistes en rejoignant les mouvements de protestation, apportant leur créativité pour donner forme et substance aux revendications politiques qu’ils font. Si nous cherchons la manifestation, nous les trouverons là, parmi les pancartes, les tambours en acier et les figures vêtues de rouge.

*

Le soir venu, la pluie avait commencé à tomber. Nous occupions une rue à Westminster, le bitume sur lequel nous étions assis devenant glissant et lumineux sous les lumières de la ville. Un groupe de samba jouait, et aux deux extrémités de la rue, deux trépieds en bambou se dressaient, des manifestants perchés à leur sommet, à dix pieds au-dessus. Aucune circulation ne pouvait passer. Des policiers bordaient les grilles, le visage impénétrable.

Writers Rebel, un groupe d’auteurs, de poètes et de dramaturges opérant au sein du mouvement Extinction Rebellion, avait organisé cette action devant le 55 Tufton Street—les bureaux de la Fondation pour la politique sur le réchauffement climatique, sceptique sur le climat. La militante Esther Stanford-Xosei prit la parole sur la scène improvisée que nous avions installée et commença son discours. « Nous nous tenons tous face à l’histoire », dit-elle. « Certains se sont déjà donnés le rôle de méchants, certains sont des victimes tragiques, certains ont encore la chance de se racheter. Le choix appartient à chaque individu. » Les mots qu’elle prononçait n’étaient pas les siens. Ils appartenaient à l’écrivain et activiste nigérian Ken Saro-Wiwa—plus précisément, à son discours d’exécution.

Saro-Wiwa. C’était la première fois que j’entendais parler de lui. Je pense qu’il aurait apprécié le cadre. Avant de s’impliquer dans l’activisme, Saro-Wiwa écrivait : des romans, des nouvelles, de la poésie et du théâtre, en plus d’être producteur de télévision. Son art résonnait avec ses profondes convictions politiques. En 1986, il publia le roman Sozaboy: Un roman en anglais pourri, une audacieuse expérience d’écriture en anglais pidgin nigérian qui était la première du genre ; son recueil de nouvelles, Une forêt de fleurs, qui a reçu le Prix du Commonwealth, donnait la parole à des narratrices féminines d’une manière peu commune dans la littérature nigériane de l’époque. Basi and Company, un feuilleton à petit budget tourné dans des tons criards, était le plus populaire de l’histoire du Nigeria—suivant les mésaventures d’un anti-héros malchanceux, Basi, l’émission était imprégnée de la conviction de Saro-Wiwa sur la nécessité de surmonter le tribalisme dans le pays, décrivant des problèmes qui unissaient tous les travailleurs du Nigeria, quel que soit leur tribu ou leur ethnie.

Libéré de toute forme littéraire, Saro-Wiwa laissa sa plume suivre son message, trouvant le médium qui lui convenait le mieux, passant habilement entre les formes littéraires et populistes avec une dextérité que peu d’écrivains possèdent. Son activisme n’était pas différent—une autre forme dans laquelle ses mots pouvaient rencontrer leur public, et c’était sa compréhension de la manière dont une idée se propage, affinée à travers son travail littéraire, qui l’a équipé en tant qu’organisateur politique brillant.

En tant que leader du Mouvement pour la survie du peuple Ogoni (MOSOP), un groupe d’action non-violent contre l’exploitation du delta du Niger par Shell, il n’était pas étranger aux manifestations. Le pétrole a été découvert au Nigeria en 1958. Saro-Wiwa, né en 1941, a grandi en tant que témoin de la destruction impitoyable de sa patrie pour la recherche de ce « pétrole noir ». Avec une impunité apparente, Shell a transformé une terre luxuriante et écologiquement diverse de mangroves verdoyantes et de voies navigables vitales en l’un des endroits les plus pollués de la planète. En 1990, lorsque le MOSOP a été fondé, des milliers de déversements de pétrole avaient transformé de grandes étendues en un lieu apocalyptique d’eaux brunâtres sans vie et de torchères imposantes laissant l’air embaumé par l’odeur du brut, la terre infertile et l’eau, couverte d’une pellicule irisée d’huile, non potable. Les corps humains étaient aussi brisés que la terre, les déversements étant liés à des niveaux élevés de malnutrition, d’infertilité et de cancer.

Saro-Wiwa l’a qualifié de génocide. Son utilisation du terme était délibérée. Il comprenait le pouvoir de ce mot, et en l’associant pour la première fois aux actions d’une société privée, il a attiré l’attention internationale et a changé le cadre de référence pour ce qui se passait dans le delta du Niger.

En 1993, il a mené 300 000 personnes dans une marche pacifique contre un nouveau pipeline de Shell, la plus grande protestation contre une compagnie pétrolière de l’histoire. Lors de la manifestation, des affrontements avec la police ont laissé plusieurs manifestants blessés par balles ; un homme a été tué. Dans les mois qui ont suivi, des conflits entre les Ogoni et d’autres groupes tribaux ont éclaté, apparemment attisés par le gouvernement et Shell. En novembre 1995, Saro-Wiwa et huit autres activistes—les Neuf d’Ogoni—ont été pendus après avoir été reconnus coupables d’incitation au meurtre de quatre chefs conservateurs ogoni que la foule avait brutalement tués en mai 1994.

Alors que les quatre étaient en désaccord avec le MOSOP sur leur campagne contre les compagnies pétrolières, l’affaire des Neuf d’Ogoni est largement considérée par les organisations humanitaires comme un coup monté. Shell a été accusé de collusion avec le gouvernement nigérian dans l’exécution injuste des Neuf d’Ogoni—en 2009, à la veille d’une action en justice sur les accusations, la société a accepté un règlement à l’amiable de 15,5 millions de dollars pour les accusations. (Le directeur de Shell, Malcolm Brinded, a déclaré à l’époque : « Alors que nous étions prêts à aller en justice pour laver notre nom, nous pensons que la bonne voie à suivre est de se concentrer sur l’avenir du peuple Ogoni. »)

Le message, toujours, était l’élément central de tout ce que Saro-Wiwa faisait. Son biographe a écrit sur sa « voix littéraire unique qui lui a permis de diffuser ses idées à un public mondial (et local) de masse. » Saro-Wiwa n’a pas eu le droit de lire son discours d’exécution à sa mort. Mais juste avant qu’ils ne le tuent—enfin, après plusieurs tentatives d’exécution infructueuses—des témoins ont rapporté qu’il avait crié : « Vous pouvez tuer le messager mais pas le message. »

*

L’art peut-il vraiment changer quelque chose ? Ou ceux qui écrivent des poèmes, des romans ou des pièces de théâtre gaspillent-ils leur temps qu’ils pourraient consacrer à faire pression sur les politiciens, à lancer des pétitions et à manifester devant le gouvernement ? Le débat semble académique face à la réalité chaotique de la manière dont le changement politique se produit. Saro-Wiwa n’était pas un artiste, ni un activiste. Il était les deux, et ces personnalités se nourrissaient l’une l’autre—il a pu diriger la résistance contre les crimes commis contre son peuple parce qu’il comprenait comment les mots et les images fonctionnent pour capturer l’imagination et inspirer l’action. Et sa politique donnait à sa créativité un but et une direction. Ils faisaient partie d’un tout ; en fait, je me demande s’il aurait pu devenir l’activiste qu’il était s’il n’avait d’abord donné forme sur la page aux injustices qu’il voyait autour de lui.

Les mouvements sociaux les plus réussis ont toujours eu une compréhension aiguë que la protestation est, finalement, une forme d’expression créative, tout comme l’a fait Saro-Wiwa. Lorsque je pense aux grands moments de résistance du passé, ce sont souvent des instantanés uniques et vivides, compacts comme un polaroid, qui me parviennent à travers le temps. Rosa Parks prenant place dans un bus de Montgomery et refusant de bouger. Emily Davison au sol sous le cheval du roi à Epsom Downs. Mahatma Gandhi, debout dans ses robes blanches au bord du rivage, serrant un poignée de sel. Dans tous ces exemples, le génie de l’activisme est comparable à celui d’une grande œuvre d’art : offrant un symbole pour une idée beaucoup plus grande que le spectateur ressent dans ses os comme étant vraie mais n’a jamais vu exprimée aussi précisément auparavant.

Lorsque les politiciens échouent à nous entendre, à nous représenter, comme c’est si souvent le cas… c’est aux artistes de trouver des moyens de percer.

L’art a, encore plus littéralement, été au cœur de certains des mouvements de protestation les plus importants du siècle dernier. Prenons, par exemple, les graffitis poétiques et ludiques qui sont apparus dans les rues de France en mai 1968, alors qu’une vague de soulèvements prenait le pays tout entier. Sous les pavés, la plage ! Soyez réalistes, exigez l’impossible ! Tout le pouvoir à l’imagination ! Inventés par l’Internationale situationniste, un mouvement révolutionnaire d’artistes, d’intellectuels et de leurs disciples, ces slogans capturaient leur politique : fatigués du capitalisme, ils appelaient les citoyens à réimaginer les relations sociales, favorisant une connexion humaine plus authentique. Ces idées ont pris de l’ampleur au sein des corps étudiants des universités en France, qui ont commencé à organiser des manifestations et ont rapidement été rejoints par des syndicats, avec plus de 10 millions de personnes participant à une grève générale, mettant le pays à genoux pendant sept semaines, et poussant le gouvernement au bord de l’effondrement total.

Ces slogans étaient originaux, intrigants, drôles et subversifs—ils rendaient la résistance attrayante et, plus important encore, ils provoquaient un dialogue vibrant à travers différentes sections de la société. « Pour la première fois dans cette société rigide, formelle, du dix-neuvième siècle, tout le monde parlait à tout le monde », écrit l’historien Mark Kurlansky dans 1968: L’année qui a secoué le monde. Ce faisant, ils suivaient l’impératif de SI : Parlez à votre voisin ! lisait-on sur les murs graffités. Bien que les protestations se soient finalement dissipées sans apporter la transformation radicale de la société que les révolutionnaires envisageaient, l’héritage de l’IS est toujours influent aujourd’hui, et l’histoire de ce qui s’est passé est indissociable de la poésie qui, pendant ces semaines, régnait dans les rues.

Dans ma vie, l’un des mouvements de protestation les plus importants a été le Printemps arabe, une série de soulèvements au début des années 2010 qui ont changé le paysage politique du monde arabe. En Tunisie, où la première révolution a pris pied en décembre 2010, les manifestants ont repris dans les rues les paroles d’une chanson d’un rappeur peu connu. El Général avait enregistré sa chanson « Rais Lebled » et l’av